Cuando el periodista Roberto Castrovido reclamaba en 1925 (⇑) que el Ayuntamiento madrileño pusiera el nombre de Rosario de Acuña a una de las calles de la capital, es bastante probable que desconociera que ya la tenía. Lo ignoraban también las autoridades municipales cuando decidieron purgar el callejero de la capital tras la Guerra Civil: eliminaron una, pero convivieron años y más años con la otra. Ese mismo desconocimiento explicaría por qué durante décadas se mantuvo presente en las calles de otras ciudades, la razón por la cual cartas y más cartas mantuvieron vivo el nombre de tan ilustre librepensadora y masona, en aquel tiempo de la tan manida «conspiración judeo-masónica». Resulta aún más paradójico que fueran los nuevos ediles, los elegidos democráticamente, quienes decidieran eliminarla de aquellos callejeros en los cuales había conseguido sobrevivir durante los largos años de la dictadura (véase como ejemplo lo sucedido en Tarrasa ⇑)

Pues bien, aunque Castrovido no tuviera noticia de ello, gracias a la prensa de la época sabemos que a principios del siglo XX en Madrid ya existía una calle con su nombre: dos noticias de sucesos –la primera de 1901– sitúan en ese escenario unos lamentables accidentes laborales. Si una tuvo en vida, alguna más tendrá tras su muerte. Las primeras en movilizarse para lograrlo fueron las integrantes de Fraternidad Cívica (una asociación de mujeres –constituida en 1916 con el objetivo inicial de dignificar el cementerio civil madrileño– que hizo de la libertad, de conciencia, de pensamiento, su principal razón de ser). Enteradas de la muerte de doña Rosario, tan solo tardaron unas pocas semanas en organizar un homenaje en su honor, que tuvo lugar en el Ateneo madrileño el 30 de mayo del año veintitrés. Pocos días después envían una carta al alcalde de Gijón solicitando «que se le dé a una calle de la ciudad el nombre de doña Rosario de Acuña». De las peripecias administrativas de aquella propuesta (aprobación por el plenario del Ayuntamiento, recurso de alzada contra el acuerdo, estimación del recurso por parte del gobernador...) ya he dado cuenta en el comentario 58. La avenida que da a la ermita (⇑). Menos inconvenientes encontraron en Tarrasa, cuya corporación municipal acordó por unanimidad dar el nombre de la librepensadora recién fallecida a una de las principales calles de la localidad. En Madrid el acuerdo se tomó en el verano de 1928, momento en el cual los regidores municipales deciden que una de las calles de la denominada colonia Iturbe, construida dos años antes, pasara a denominarse Rosario Acuña (sin la preposición «de», tal y como figura en la placa que ilustra este comentario). Así que, de no haberse eliminado la anterior, serían dos las que figurarían con tal nombre. No sería la única vez.

Tras la proclamación de la Segunda República, los callejeros de pueblos, villas y ciudades se remozaron, elevando a estos santorales laicos a aquellos personajes que mejor pudieran ejemplificar los valores republicanos. Fue entonces cuando en Gijón, al fin, acordaron denominar Rosario de Acuña a la avenida que conduce a la ermita (⇑). Fue entonces cuando en diversos lugares de España se acordaron de esta incansable luchadora y decidieron que su nombre bien podría guiar los pasos de los viandantes. Así lo hicieron en Sama de Langreo, Pola de Laviana, Badajoz, Porcuna, Puertollano o Santander. También en Madrid. Otra vez en Madrid. En el mes de mayo de 1931 la corporación municipal decide que el paseo de Los jesuitas, pasara a denominarse paseo de Rosario Acuña (también sin la preposición «de»).

De nuevo tenía dos vías públicas con su nombre en la capital de España, y la existencia de esta última, el paseo, llevaba aparejada una gran carga ideológica, pues a nadie se le escapaba la importancia –una auténtica victoria simbólica– que para los anticlericales suponía aquel cambio, dado que no solo eliminaban del espacio público a los jesuitas (una de sus bestias negras), sino que elevaban a las alturas a una destacada librepensadora. Claro está, que lo que tenía de victoria para unos, suponía una derrota, una auténtica afrenta, para otros. Así las cosas, en este terreno de abierta confrontación, no debiera de resultar muy extraño que, cuando la fuerza de las armas que habían sido enarboladas por los militares sublevados en julio del año treinta y seis logró cambiar los designios de las urnas, todo se volviera del revés: se sacralizaron de nuevo las calles, las avenidas y los paseos; el de los jesuitas, también. Se retiró la placa que llevaba el nombre de aquella librepensadora. ¡Y masona! La afrenta quedaba reparada. Así sucedió también en aquellos otros lugares en los que había lucido durante el periodo republicano. No en todos. Permaneció, al menos, en Tarrasa... y en Madrid, donde, no lo olvidemos, había otra calle con su nombre. Quizás la desmemoria fuera la razón, quizás el olvido pueda explicar por qué durante tantos años se mantuvo vivo su recuerdo en las placas de aquellas calles; por qué en el Boletín Oficial del Estado se recordaba su nombre de tiempo en tiempo; por qué los vendedores de hilaturas o los industriales colchoneros avivaban la tenue llama del recuerdo cuando anunciaban sus productos.

Los nuevos aires que penetraron en los ayuntamientos en la primavera de 1979 volvieron a agitar los callejeros de España. Paradójicamente, su nombre se cayó entonces del de Tarrasa (⇑). A Madrid, su ciudad natal, se unieron Pinto y Santander, localidades en las cuales residió durante dos etapas de su vida. Y en Gijón, donde decidió vivir sus últimos años, donde quiso permanecer para siempre, también acordaron dar su nombre a un vial urbano, aunque la mayoría de la población ignore que en la ciudad exista un paseo Rosario de Acuña: nadie lo lee, pues no hay placa alguna en el paseo; nadie lo escribe, pues en el lugar no hay vivienda a la que enviar carta alguna; nadie lo pronuncia, pues el paseo que a ella decidieron dedicar es un tramo (desde el sanatorio Marítimo a la carretera de la Providencia, según cuenta Luis Miguel Piñera en su obra Las calles de Gijón) de un camino que todo el mundo conoce como «sendero de El Cervigón», el mismo que bordea la que fue su última morada (⇑). Una casa que fue comprada por el Ayuntamiento en los años ochenta, que quiso ser un albergue juvenil y terminó siendo la sede de una escuela taller. Una casa que lleva tiempo, demasiado tiempo, sin uso conocido, y a la que se llega caminando por el paseo Rosario de Acuña, aunque casi nadie lo sepa.

Nota. Al fin,

treinta y tres años después de que así fuera aprobado en un pleno

municipal, el viernes 5 de mayo de 2023, día del centenario de su

muerte, se colocaron dos placas, una al inicio del paseo (en las

proximidades del Monumento a la madre del emigrante) y otra al final (en

su entronque con el Camino de los Arces), que nos indican que caminamos

por el Paseo Rosario de Acuña.

También te pueden interesar

260. Una muyer exemplar que quiso vivir y morrer n´Asturies

260. Una muyer exemplar que quiso vivir y morrer n´AsturiesAfortunadamente, las cosas han cambiado. Sirva como ejemplo lo ocurrido la mañana del cuatro de marzo de 2023. Bien temprano, abro el correo y me encuentro con varias noticias que tienen a Rosario de Acuña y Villanueva como protagonista...

213. Preparando el centenario

213. Preparando el centenarioHace unos meses, una concejala del Ayuntamiento de Gijón se interesaba por conocer cuáles eran mis propuestas al respecto. Por diversas circunstancias no se las pude hacer llegar entonces. Quizás ahora sea buen momento...

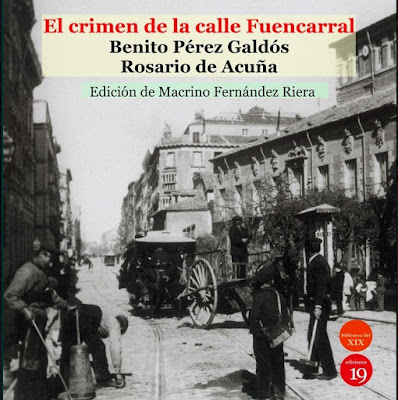

162. Galdós, Acuña y el crimen

162. Galdós, Acuña y el crimenEn aquella vivienda del segundo izquierda del número 109 de la calle de Fuencarral sólo había dos mujeres, y una de ellas, doña Luciana, estaba muerta. El juicio fue seguido con apasionamiento por la opinión pública y por los publicistas de la época (Pérez Galdós y Rosario Acuña, entre ellos). La sentencia...

77. Ateneo Familiar: La respuesta de Carlos Lamo

77. Ateneo Familiar: La respuesta de Carlos LamoCuando un grupo de universitarios se dirige a ella ofreciéndole la presidencia honoraria de una sociedad denominada Ateneo Familiar, la escritora —convertida ya en abanderada del librepensamiento y de la masonería— accede...

39. Muchedumbre de brutos sanguinarios

39. Muchedumbre de brutos sanguinariosLe duele su patria; le duele su querida España; le duele la superstición de sus gentes; le duele el fanatismo y el oscurantismo; y, sobre todo, le duele la falta de esperanza. ¡España! ¡España!... ¿qué han hecho contigo? El desastre...

Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)