Hace un par de meses que ha cumplido treinta y dos años. Vive en una casa de campo situada a las afueras de una pequeña localidad del sur de la provincia de Madrid, alejada del bullicio ciudadano pero cerca del calor familiar pues se

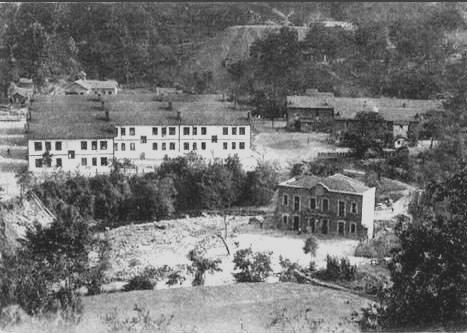

encuentra al lado de la estación del ferrocarril. Su marido, un joven teniente de Infantería, ha pasado a la situación de supernumerario en el Ejército y, desde hace casi dos años, ejerce como visitador de Agricultura, Industria y Comercio, al tiempo que integra el equipo responsable de la edición de la Gaceta Agrícola, publicación trimestral del Ministerio de Fomento. Todo indica que el nuevo trabajo de Rafael, más próximo a las expectativas que por entonces tiene su mujer, y la tranquila y salutífera vida que les ofrece su nueva residencia campestre han conseguido abrir una nueva y prometedora senda tras haber dado por concluida la no muy satisfactoria etapa zaragozana (⇑).

Con la ayuda, en calidad de sirvientes, de un matrimonio manchego y de su hija, a quienes, gracias al patrimonio que por entonces poseía, podía pagar espléndidamente, se dispuso a disfrutar de aquel oasis paradisíaco, con la firme pretensión de convertir su morada en una unidad de producción autosuficiente, al tiempo que acogedora estancia para el solaz de sus moradores. Veamos: su nueva villa pinteña disponía de un palomar con pichonas moñudas o volteadoras; un corral con gallinas cochinchinas y de otras variadas razas; un establo con dos caballos, fuertes y mansos, compañeros necesarios en sus habituales expediciones por los caminos patrios (⇑); frutales diversos entre los que no faltaban los ciruelos, el albaricoquero, el nogal o la morera; arbustos y plantas de todas clases (acacias, madreselvas, enredaderas, claveles, azucenas, lirios…) que cubrían de sombra los cenadores y envolvían de delicados aromas el ambiente; un maizal, una cuidada huerta… y todo ello bien regado por múltiples regueras de animada agua.

Acaba de estrenarse el año 1883 y bien parece que se encuentra muy a gusto en aquel nuevo escenario, tan cercano a la naturaleza, que ha elegido. Tanto que no puede menos que contar sus vivencias y reflexiones. Lo hace en una nueva sección titulada En el campo que publica El Correo de la Moda. Sus escritos están destinados a las mujeres, a quienes asigna el papel protagonista en la necesaria regeneración de la sociedad. Está tan satisfecha con la opción vital que ha tomado que se muestra firme y segura a la hora de compartir sus experiencias: «Entrad resueltamente conmigo en el mundo adonde voy a llevaros». En el primer texto del año, titulado El tocador, sus palabras rezuman la satisfacción que siente en su Villa-Nueva: «¡Toda la naturaleza se torna pura hacia la faz del día, adornada con las espléndidas galas de su tocado matinal! ¡Imitadla; como ella engalanaos, pura y sencillamente, para cumplimentar el deber de la vida!».

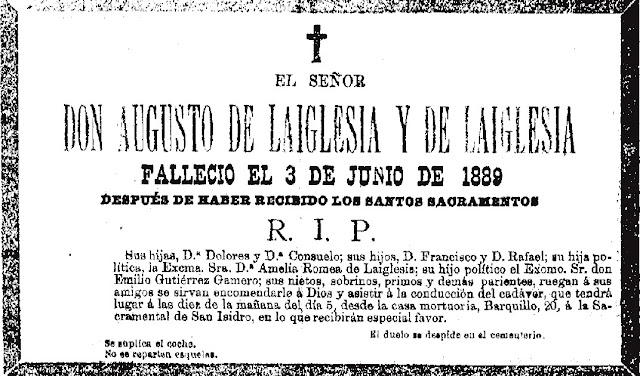

Apenas unas semanas después, el escenario se agrieta y tambalea. Aquella nueva y esperanzadora etapa va a verse bruscamente alterada al poco de haber comenzado. Su padre fallece a finales de enero a la edad de cincuenta y cuatro años. Luego, como si esta inesperada muerte la hubiera precipitado, vino la ruptura definitiva de su matrimonio. Tenemos constancia de las dos fechas: la primera por las esquelas publicadas en la prensa; la segunda, por una anotación de la propia interesada en un ejemplar de su obra Rienzi el tribuno, tal y como se da cuenta en el comentario 115. Un amor entre dos quintillas (⇑).

Pocos días después de aquel 27 de abril de 1883 Rafael se encuentra en Badajoz, donde desempeña el puesto de jefe de la Sección de Contribuciones de la sucursal del Banco de España, mientras que Rosario permanece en la casa de Pinto. Desde entonces vivirán separados pero, no lo olvidemos, legalmente continúan estando casados. Rosario de Acuña Villanueva sigue siendo la esposa de Rafael de Laiglesia Auset. Desconozco qué pasó aquel día, qué fue lo que hizo que aquella fuera una fecha destacada, lo que sí sabemos es que la separación, ella lo llama «divorcio», fue de mutuo acuerdo. De una parte de ese convenio ya me he ocupado con anterioridad. En el comentario 207. Separada hasta la muerte (⇑) hice mención a dos compromisos asumidos por Rafael: girar a su mujer una pensión, «escasa pensión» en palabras de la interesada, y otorgarle un «amplio poder marital» «para todo género de asuntos»; en el presente me referiré a algunos indicios que apuntan a una probable contrapartida asumida por parte de Rosario.

Resulta que, tal y como se recoge en la sección Su vida año a año ⇑ (a la que se accede pulsando en una de las pestañas situadas debajo de la cabecera de este blog), sabíamos desde hace tiempo que en el mes de febrero del año ochenta y cinco nuestra protagonista pasó unos días en Albacete, que durante su estancia se alojó en el hotel Francisquillo, en cuyas dependencias recibió a una comisión del Ateneo Albacetense, a un periodista del periódico local La Unión Democrática (de igual nombre que el publicado en Alicante) y a unos cuantos librepensadores de la ciudad. La noticia no tendría mayor transcendencia si no fuera por su relación con las que mencionaré más abajo, si no fuera porque en Albacete residía Rafael de Laiglesia desde que en el mes de octubre anterior fuera nombrado director de la delegación del Banco de España sita en aquella localidad... ¿Y si el motivo de aquel viaje no fuera otro que ver a su marido? La existencia de varias cartas de fecha posterior que hablan de un nuevo viaje a la capital manchega confiere verisimilitud a tal posibilidad.

A primeros de junio de ese mismo año y tras una exitosa intervención quirúrgica (⇑), el oftalmólogo Santiago de los Albitos libera a Rosario de la conjuntivitis escrofulosa que tantos problemas oculares, y no pocos dolores, le había causado desde la niñez. La operación, como queda dicho, resultó satisfactoria pero al doctor le preocupa el riesgo que conlleva un nuevo viaje a Albacete que la convaleciente tiene proyectado realizar, como bien podemos constatar tras la lectura de las cartas que con tal motivo se cruzan los protagonistas de esta historia en las semanas siguientes. No solo escribe a Rosario, también lo hace a Rafael. A ella le pregunta por las razones últimas de aquel desplazamiento: «¿Usted cree que debe ir? ¿Quién se lo manda, el mundo, la conciencia o el corazón?». A él le expone las razones médicas que sustentan la improcedencia de aquel viaje. La respuesta del marido no tarda en llegar desde la capital manchega: «con esta misma fecha le escribo prohibiéndole su venida a esta capital y relevándola por lo tanto del cumplimiento de un deber que se ha impuesto y del cual yo la eximo por un acto espontáneo de mi voluntad».

Si tal y como escribe Rafael, aquel viaje obedece al cumplimiento de un deber, restaría por saber si esta obligación autoimpuesta se debe a un hecho coyuntural (por ejemplo la epidemia de cólera que por entonces asola la vecina provincia murciana y de la que también se habla en las cartas), o se trata de algo más habitual, de un compromiso asumido por Rosario en el acuerdo de separación, en cuyo caso no sería Albacete su único destino, ni ese el único desplazamiento realizado por idéntica causa. Es entonces cuando adquiere importancia la existencia de una referencia a otro viaje anterior que realiza nuestra protagonista a Badajoz, localidad a la cual su marido se había trasladado tras abandonar Pinto. Se encuentra en uno de los documentos del archivo de Rosario de Acuña (⇑) que los responsables de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, accediendo diligentemente a la solicitud que en tal sentido les había realizado, tuvieron a bien hacerme llegar tras proceder a su digitalización (desde entonces son de libre acceso en su página web). Se trata de una carta fechada en junio de 1884 (*) que le envía el editor Florencio Fiscowich en contestación a otras dos suyas, en una de las cuales le había comunicado su inmediata partida a Badajoz donde tiene previsto pasar un mes.

A la vista de todo lo anterior, podemos concluir que, a finales de abril del año ochenta y tres, Rosario y Rafael alcanzaron algunos acuerdos para poner punto y final a su etapa matrimonial. Él se va del domicilio familiar, se compromete al pago de una pensión y firma un amplio poder marital mediante el cual la que fuera su mujer podía vivir como una persona libre, sin estar continuamente supeditada a la tutela de quien legalmente continuaba siendo su esposo. Ella, por su parte, asume la obligación de visitar a su marido en el domicilio de éste y así lo hace en, al menos, dos ocasiones: en el verano de 1884 cuando se instala en Badajoz durante un mes y en febrero del año ochenta y cinco, que pasa unos días en Albacete.

Llegados a este punto, no puedo menos que constatar una vez más ese extraño e inquietante fenómeno mediante el cual las nuevas certidumbres suelen traer consigo nuevos interrogantes: basta releer la quintilla siguiente y preguntarse por el significado último de algunos de sus versos.

27 de abril de 1883:

¡Siete años de ayer a hoy!

Vivo entre penas, sin gloria...

Tienes mi cuerpo... ¡la escoria!

Sola estaba; sola estoy.

¡Siete años de ayer a hoy!

Vivo entre penas, sin gloria...

Tienes mi cuerpo... ¡la escoria!

Sola estaba; sola estoy.

= = = = =

(*) La fecha del documento tiene importancia para el asunto que estamos tratando, dado que Rafael de Laiglesia Auset ocupa el puesto de delegado del Banco de España en la capital pacense desde los primeros días del mes de mayo del año ochenta y tres hasta finales de octubre del ochenta y cuatro. Digo esto porque si la carta del señor Fiscowich hubiera sido escrita en el año 1882 como figura en el catálogo de la BHM, el viaje de Rosario a Badajoz no tendría la finalidad que le estoy atribuyendo. Afortunadamente, el contenido de la misma guarda relación con un asunto del cual ya me he ocupado anteriormente (⇑), razón por la cual sabemos que el poema a que se refiere en la misma (le recuerda que tiene pendiente cierta cantidad por los gastos de edición) es el titulado Sentir y pensar, que se inicia con una dedicatoria firmada en marzo de 1884.

También te pueden interesar

283. «Jovellanos y Rosario de Acuña son los dos personajes fundamentales de Gijón»

283. «Jovellanos y Rosario de Acuña son los dos personajes fundamentales de Gijón» Acudí a la cita teniendo en mente aquella frase que había pronunciado días antes el Cronista Oficial de la Villa de Gijón. Era una excelente ocasión para refrendar tal reconocimiento...

247. Un recado para los responsables del puerto de El Musel

247. Un recado para los responsables del puerto de El MuselDando muestras de una gran excitación, un hombre corre descalzo y completamente empapado en agua. Cada poco, sale una exclamación de su boca, cada vez más desalentada y fatigosa: « ¡Salvadlos!, que se mueren...

173. Sinfonía de animales

173. Sinfonía de animales Su amor por los animales era un sentimiento que se alimentaba con la admiración que le producía la atenta observación: en su comportamiento se ponían de manifiesto los principios inexorables de su adorada...

93. «Ídolo y mentora de las republicanas», por Sergio Sánchez Collantes

93. «Ídolo y mentora de las republicanas», por Sergio Sánchez CollantesRosario de Acuña ejerció por medio de la pluma un verdadero magisterio racionalista, un apostolado infatigable que sacudió muchos espíritus timoratos y supersticiosos. Así, con sus campañas en pro de la razón, la tolerancia y la justicia, la escritora contribuyó a engrosar las filas...

37. Huevos para incubar

37. Huevos para incubarA lo largo de la última década del siglo XIX la vida cotidiana de Rosario de Acuña va a experimentar un profundo cambio, como consecuencia de las decisiones tomadas años atrás: ha pasado a ser una republicana, masona y librepensadora cuyos artículos...

Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)

© Todos los derechos reservados – Se permite la reproducción total o parcial de los textos siempre que se cite la procedencia

Comentarios, preguntas o sugerencias: info.rosariodea@gmail.com