Rosario de Acuña, patrimonio colectivo. La recuperación de su valioso testimonio vital

Charla pronunciada en el Club La Nueva España de Gijón el 6 de mayo de 2019

= = =

Buenas tardes

A finales de los sesenta del pasado siglo casi nadie en Gijón sabía quién era Rosario de Acuña. Según contaba por entonces el escritor Patricio Adúriz, muchos eran los que habitualmente utilizaban su nombre para referirse a un determinado lugar del litoral, pero pocos los que eran capaces de decir algo acerca de aquella desconocida mujer. Atraído por la curiosidad, un día se acercó hasta el cementerio de El Sucu para intentar localizar su tumba. Después de mucho buscar, nos cuenta lo que encontró:

Casi adosada contra el muro. Casi sin nada que la hiciese reconocible a no ser una escueta y menuda lápida con esta inscripción, en tres renglones: Rosario Acuña. Escritora ilustre. 1851-1923. Nada más. Así, a secas.

Aunque apenas habían pasado poco más de cuatro décadas desde su muerte, tan solo quedaba ese rastro: tres renglones en una sencilla lápida con pocos datos y alguno de ellos erróneo, como tiempo después sabremos. Aquellos cuarenta y tantos años transcurridos habían logrado acallar el eco de esta mujer, entonces casi olvidada, por mucho que antaño fuera bien conocida, por mucho que en las páginas de los periódicos y las revistas de su época, hubieran aparecido varios centenares de sus obras, bien fueran poesías, cartas, artículos o conferencias. En esas mismas páginas, que ahora amarilleaban en olvidadas estanterías de archivos y bibliotecas, se dio cuenta de algunos de los hechos más significados que le acontecieron a lo largo de su vida.

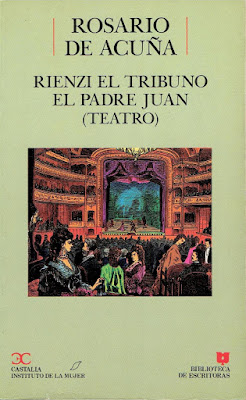

En 1876 la prensa informó ampliamente del éxito cosechado por

Rienzi el tribuno (⇑), su primera obra dramática, que fue estrenada en un teatro madrileño cuando tan solo contaba veinticinco años de edad. Unos meses después también se hace eco de su boda con un joven militar, y de la

obligada marcha a Zaragoza (⇑), ciudad a la que ha sido destinado su marido. Escribe poesías y artículos, estrena nuevos dramas, retorna a Madrid y se instala en una finca campestre situada a las afueras de Pinto, una pequeña localidad al sur de la capital. Tampoco pasó inadvertido otro hito importante en su biografía: Rosario de Acuña se convirtió en la

primera mujer que había subido a la tribuna del Ateneo Científico y Literario de Madrid (⇑), la primera en haber sido invitada a recitar sus poesías desde aquel prestigioso estrado, que hasta entonces había estado completamente vetado a las mujeres, simplemente por el hecho de serlo. Se había convertido en una escritora reconocida y todo cuanto a ella se refería merecía la atención de la prensa.

Los elogios recibidos por buena parte de la crítica la habían situado a las mismas puertas del Parnaso nacional. Sin embargo, todo habrá de cambiar para ella. Ya en 1884 aparecen algunas noticias que van a poner de manifiesto los cambios que se estaban produciendo en su vida, como consecuencia del profundo proceso de reflexión que llevó a cabo tras la muerte de su querido padre y la separación definitiva de su marido. A finales de ese mismo año, cuando los universitarios madrileños se ponen en huelga en defensa de un profesor, a quien la prensa confesional y la jerarquía católica acusan de haber pronunciado un discurso herético en la lección inaugural del curso, Rosario de Acuña

les brinda todo su apoyo (⇑), anunciando que, en el caso de que los estudiantes perdieran la matrícula de honor por encontrarse en huelga, ella costearía el pago de la de uno de ellos, de quien estuviera más adelantado en la carrera y contara con el mejor expediente académico. Unas semanas después

hace pública una carta (⇑) en la que proclama su decisión de convertirse en una tenaz luchadora en defensa de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia. La prometedora escritora, que tantas alabanzas había cosechado como dramaturga y poeta, abandona toda aspiración literaria para convertirse en una activa publicista.

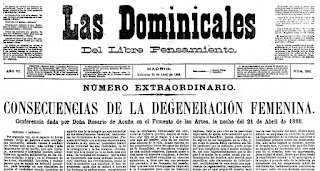

A partir de ese momento y durante varios años, serán las páginas del semanario

Las Dominicales del Libre Pensamiento la principal fuente de información acerca de la larga lucha que ha emprendido. En ellas se informa de su ingreso en la masonería, de su iniciación en la logia Constante Alona de Alicante. También de su participación en la ceremonia de inauguración del colegio-asilo, que el Gran Oriente de España abrirá en Getafe para huérfanos de masones. Y en varios números aparecidos en el verano de 1887, se facilita información pormenorizada de lo que le aconteció en

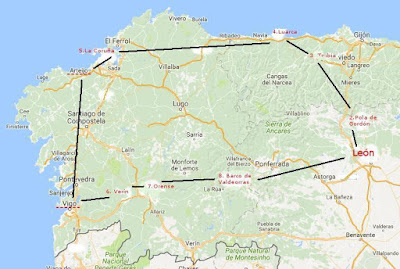

un viaje por tierras de León, Asturias y Galicia (⇑), en una de sus habituales expediciones a caballo, que solía hacer cada año para recorrer durante varios meses la geografía patria. Pero aquella, gracias a las crónicas que enviaba al semanario, se convirtió en una prueba fehaciente de las pasiones que la sola mención de su nombre despertaba en los lugares que visitaba esta mujer, librepensadora y masona, que viajaba a lomos de un caballo. Durante su

estancia en Luarca (⇑), los unos la agasajan, los otros le envían anónimos amenazantes. Camino de Tribes es seguida por un jinete; en Barco de Valdeorras, fue interrogada por el juez de primera instancia, pues hay una denuncia contra ella, la acusan de repartir proclamas revolucionarias, de instigar tenebrosos planes de levantamientos sociales…

Regida con mano firme desde el púlpito y los confesionarios, aquella España que tan bien decía conocer languidece alimentada por la ignorancia y las supersticiones. Era preciso, según su parecer profusamente publicado, acabar con el oscurantismo y la sinrazón; era ineludible que entrara luz a raudales y para ello, para regenerar su querida patria, nada se podría hacer sin contar con las mujeres. De ahí que ella hubiera asumido la tarea de combatir a los enemigos «de la virtud femenina, de la ilustración de la mujer, de la dignificación de la compañera del hombre». De ahí que en muchas ocasiones, su mensaje estuviera destinado a las mujeres, a quienes consideraba

sus compañeras (⇑), como manifiesta en alguno de sus escritos, donde afirma que «toda mujer que trabaja y piensa, lo es mía». Pues bien, en 1888 pronuncia dos conferencias en la sociedad madrileña Fomento de las Artes, que están dedicadas a las mujeres y a la importante misión que tienen asignada en la imprescindible regeneración de la sociedad. La segunda de ellas, titulada

«Consecuencias de la degeneración femenina» (⇑) y publicada, como la anterior, en un número extraordinario de

Las Dominicales, tuvo las repercusiones que cabía esperar por parte de la prensa confesional. Algún diario hubo que la tildó de pornográfica, incluyendo a su autora en ese grupo de «mujeres que en vez de estar en el hogar santo de la familia prestando culto a las virtudes domésticas, se salen a la plaza pública a vocear lo que llaman la emancipación de la mujer», a proclamar que «la mujer debe emanciparse de la religión, de la fe, de la oración, de la caridad, de la tranquilidad del hogar, de la autoridad patriarcal de su marido y de la ley».

Las críticas recibidas no consiguen que abandone la batalla, y en 1891 ya la encontramos dispuesta a estrenar

El padre Juan (⇑), un drama en tres actos y en prosa concebido con una evidente voluntad proselitista, como bien se puede deducir del argumento: en una aldea situada en el rincón más recóndito de Asturias, Isabel y Ramón deciden casarse civilmente y promover un ambicioso programa de reformas sociales, pero sus altruistas iniciativas chocan con la abierta oposición de sus convecinos, cuyas conciencias han sido corrompidas durante años por el perverso magisterio del cura, del padre Juan. Su apuesta es tan fuerte que no encuentra empresario que se quiera embarcar en tal aventura, así que no tiene más remedio que echar mano de sus ahorros y asumir todos los riesgos. Alquila un teatro, contrata a los actores, se encarga de los decorados y del vestuario, dirige los ensayos y consigue estrenar la obra. Pero esta primera representación se convierte también en la última, pues el gobernador civil, cediendo a las presiones que se producen la misma noche del estreno, prohíbe que la obra continúe en cartel.

Ninguna sorpresa, nada con lo que no hubiera ya contado. Cuando decidió dar aquel paso, cuando inició su campaña en

Las Dominicales, ya suponía que aquel camino por el que se adentraba era estrecho y estaba orlado de precipicios: «Al verme en él tiemblo, sin vacilar. Las alimañas más estrambóticas van a surgir a sus orillas». Sabía que iba a ser una lucha intensa, sin cuartel, y que sus fuerzas se irían debilitando con el paso de los años. De ahí que ya hubiera pensado que no podría estar siempre en la primera línea de combate, de ahí que no tardara mucho en anunciar su intención de retirarse «para siempre del trabajo activo de la inteligencia» cuando cumpliese los cuarenta años, momento en el que, si pudiera, se marcharía para América del Sur. Sin embargo, no fueron las persecuciones, las amenazas, las denuncias o las prohibiciones gubernativas las que lograran aminorar la intensidad de su lucha.

Fue la malaria (⇑).

Durante meses padeció los maliciosos efectos de unas fiebres palúdicas que la llevaron al borde la muerte. En aquel tiempo de horrible agonía solo pensaba en abandonarlo todo y correr a la orilla del océano para recuperar su salud. Tras haberlo intentado primero en tierras gallegas, será en Cantabria donde establezca su nueva residencia. Antes de que acabe el siglo la encontramos residiendo en Cueto, por entonces una pequeña localidad situada a algunos kilómetros de la capital. Con ella se encuentra su madre y Carlos Lamo,

el hijo de unos correligionarios (⇑) que permanecerá a su lado hasta que la muerte acabe por separarlos. Será en este lugar, en una finca situada en las proximidades de la costa cántabra, donde decida ganarse la vida como avicultora. Y no le fue nada mal: en 1902 obtiene una Medalla de Planta en la Exposición Internacional de Avicultura que se celebra en Madrid. Aquel premio supuso para ella una merecida recompensa al intenso trabajo que había dedicado a aquel proyecto, a las interminables jornadas que dedicaba a sus patos y gallinas, al riesgo económico que asumió, pues invirtió buena parte de sus ahorros en la compra de los mejores ejemplares, de la más moderna maquinaria. Fue todo un reconocimiento a su apuesta por el mestizaje de las razas. Gracias a los cruces realizados, había conseguido que sus gallinas fueran grandes ponedoras, razón por la cual

los productos de su granja eran muy apreciados (⇑), tal y como ella misma contará tiempo después: «mandé ejemplares de aves y huevos a Méjico, a la Argentina y a casi todas las provincias de España; en un solo año vendí catorce mil huevos para incubación».

Aunque las labores de la granja ocupaban la mayor parte de sus largas jornadas, no por ello dejó de escribir. Tenía mucho que contar y sus escritos aparecieron con frecuencia en las páginas de

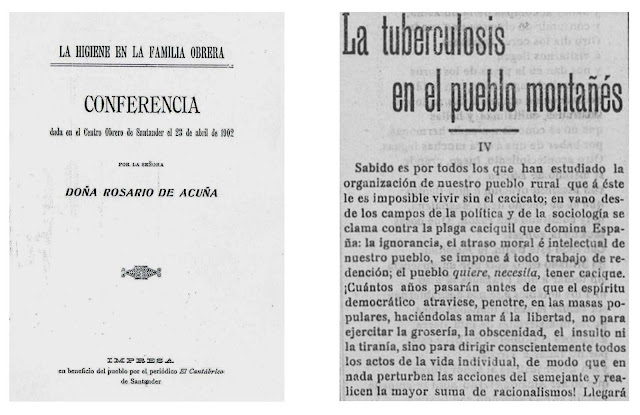

El Cantábrico, casi siempre con afán divulgativo, para mejorar la vida de sus convecinos. Tal es el caso de las series de artículos que dedica a la avicultura o a la tuberculosis, una enfermedad que por entonces causaba estragos en el pueblo montañés. A las mujeres cántabras les ofrece la sección titulada

Conversaciones femeninas (⇑), en la cual va reflexionando acerca de aquellos temas que considera pueden ser de su interés: la vida en la aldea, la infancia y la juventud, el trabajo, la enfermedad, el interés por aprender o la elaboración y venta de productos del campo: flor cortada, seda, miel, quesos, mantequilla, conservas de frutas y legumbres… A ellas también está destinada la conferencia titulada

«La higiene en la familia obrera» (⇑), dentro del ciclo programado por la federación santanderina de la UGT, con el objetivo de mejorar la instrucción del proletariado.

Sus primeros años en Cantabria pasaron desapercibidos para la mayoría. Pero en 1902, al aparecer su nombre con cierta frecuencia en la prensa, la situación cambió. Tanto lo hizo, que su casera, al enterarse de quién era su inquilina y sintiendo «terrores de conciencia por tener alquilada su finca a una hereje», le dio un plazo de quince días para desalojarla. Tuvo que derribarlo todo, los gallineros, los cobertizos y el resto de las instalaciones. Tres mil pesetas perdidas: una parte importante de los beneficios obtenidos en varios años de duros trabajos. No se amilanó, sin embargo. Lo volvió a intentar en otra finca de Cueto y, más tarde, en Santa Cruz de Bezana. Será aquí donde se plantee abandonar definitivamente aquel proyecto, como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por el

robo de un buen lote de gallinas (⇑). Tras la muerte de su madre, ocurrida en 1905, parece que se toma un tiempo de reflexión. Las dudas se agolpan en su cabeza, pues está convencida de que los ladrones son vecinos suyos y que, además, están amparados por la complicidad y el silencio de la mayoría. Un año después desmantela la granja y, libre de las diarias obligaciones, aprovecha el tiempo para recorrer la preciosa tierra cántabra. Está pensando en una

nueva mudanza (⇑).

En 1908 reside durante seis meses en Gijón, lo hace de forma discreta, «sin que nadie notase mi presencia». Aunque no le es desconocida, pues en ella pasó algunas temporadas en su juventud, tal parece que aquella estancia temporal tuviera por objetivo experimentar, de forma anticipada, cómo se encontraría en la ciudad si decidiera convertirse en una gijonesa más. La experiencia debió de resultar positiva, pues al año siguiente compra un terreno en El Cervigón, para construir allí la vivienda en la que habría de pasar los últimos años de su vida. Aunque en un primer momento pretende pasar inadvertida, pronto se dará cuenta de que no es posible, razón por la cual decide aproximarse a los sectores más liberales de la ciudad. No tarda en establecer contacto con los responsables del Ateneo Obrero, sociedad con la cual ya había colaborado en el pasado; sus escritos empiezan a aparecer en las páginas de

El Noroeste; asiste a un mitin contra la política del gobierno de Maura que se celebra en la plaza de toros; participa en una manifestación por las calles gijonesas a favor de la denominada ley del Candado; y

su palabra es escuchada en el teatro de los Campos Elíseos (⇑), por las más de tres mil personas que, según cuentan las crónicas, asisten a la ceremonia de inauguración de la primera escuela neutra que abre sus puertas en la ciudad.

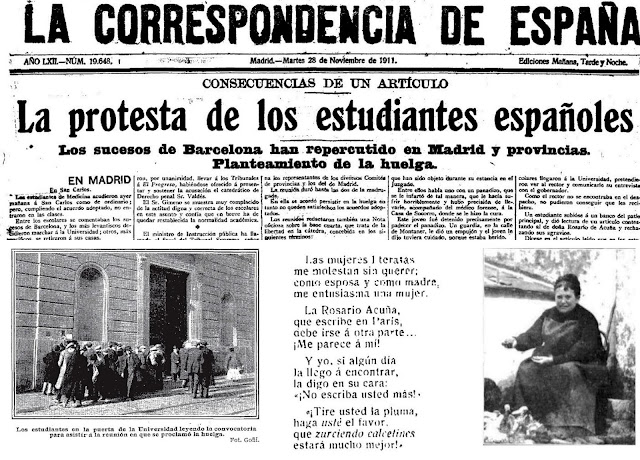

Unos meses después de haber participado en este multitudinario acto, su nombre aparecerá, un día sí y otro también, en las páginas de la práctica totalidad de los periódicos y revistas que por entonces se publican en España. Resulta que a su apartada casa del litoral, llegó la noticia de la

agresión a la que fue sometida una universitaria en la madrileña Universidad Central (⇑), cuando unos estudiantes que con ella compartían estudios, la rodearon a la salida de clase, «vejándola con un vocabulario de burdel e intentando ofenderla también de obra». Doña Rosario, ni corta ni perezosa, toma la pluma para condenar con toda la dureza de la que es capaz aquella tropelía.

Utiliza palabras fuertes (⇑) como las que siguen: «Nuestra juventud masculina no tiene nada de macho; como la mayoría son engendros de un par de sayas, la de la mujer y la del cura o el fraile, y de unos solos calzones, los del marido o querido, resultan con dos partes de hembra o, por lo menos, hermafroditas…». El destino de aquel escrito es el periódico

El Internacional, que edita en París

su amigo Luis Bonafoux (⇑). Es probable que, de no mediar otros intereses, su eco se hubiera pronto desvanecido, pero la aparición de una copia del mismo en un periódico barcelonés, desató las iras de los estudiantes de las diez universidades españolas, que no tardaron en ponerse en huelga, y que fueron intensificando sus protestas en las calles, hasta que consiguieron que la Fiscalía interpusiese una querella contra la escritora y se dictase una orden de búsqueda y captura contra ella, que bien hubiera dado con sus cansados huesos en la cárcel, de no haber huido a la vecina tierra portuguesa.

Tras

dos largos años en Portugal (⇑), regresa a la casa de El Cervigón más desilusionada, más cansada y con una merma importante en sus ya reducidos ahorros. Sus únicos ingresos son los de su pensión de viudedad: poco más de noventa pesetas mensuales. Quien tiempo atrás formó parte de lo que ella calificó como «alta burguesía», era ahora una anciana y menesterosa mujer, que por avatares de la vida (por opciones personales, sí, pero también por decisiones ajenas) se ha integrado en alguna sección de la extensa nómina de españoles que necesitan estirar sus reducidos ingresos para ir malviviendo. Aquella pudiente y sensibilizada mujer que en el pasado había enarbolado banderas de justicia y solidaridad en apoyo de sus hermanos proletarios, se encuentra ahora tan próxima a los desheredados, a los que sufren y padecen, que bien pudiera decirse que se siente una de ellos, con las mismas estrecheces, con esperanzas similares. Mantiene su admiración por Melquíades Álvarez y sus propuestas reformistas, pero, según sus propias palabras, es lectora habitual de

El Socialista. Es ahí, en lo que por entonces se denomina

«las izquierdas» (⇑), donde parece encontrarse cómoda: cerca de los líderes obreros y de los republicanos reformistas. Tan próxima está, que en 1917 los responsables de Gobernación, acuciados por las noticias de una inminente convocatoria de huelga general, ordenan el registro de su vivienda, y lo hacen en dos ocasiones diferentes, convencidos como están de que en algún lugar de la finca, habrán de encontrar los pasquines que se estaban repartiendo en las fábricas, las proclamas revolucionarias.

Aunque no las encontraron, doña Rosario sigue en su punto de mira. Sus simpatías políticas eran conocidas; sus contactos con socialistas, reformistas y anarquistas, también; sus apelaciones a la «nueva era», que habría de llegar para acabar con la civilización que se derrumba, estaban en las páginas de los periódicos. Es firme partidaria de la confluencia estratégica de las fuerzas de izquierda, y no desaprovecha ocasión para exhortar a la unidad a cuantos luchan por la libertad y la causa proletaria: «¡que honda satisfacción causa verlos unidos, juntos, todos unos, en solidaridad fraternal, bajo la bandera de la libertad, contra la enseña de la tiranía!». Hasta su hipotecada vivienda del acantilado

solían acercarse distinguidos reformistas, republicanos y socialistas (⇑). También los representantes de las organizaciones obreras locales quienes, desde su regreso del exilio portugués, tenían por costumbre realizar una gira hasta El Cervigón para compartir con ella la festividad del Primero de Mayo. No olvidan su larga lucha por la libertad, su continuo batallar contra las injusticias, su tenaz apoyo a los más desfavorecidos.

La última visita (⇑) que realizaron tuvo lugar el martes 1 de mayo de 1923. Cuatro días después, una embolia cerebral acabó con la vida de su anfitriona, mientras trajinaba por la casa realizando tareas domésticas.

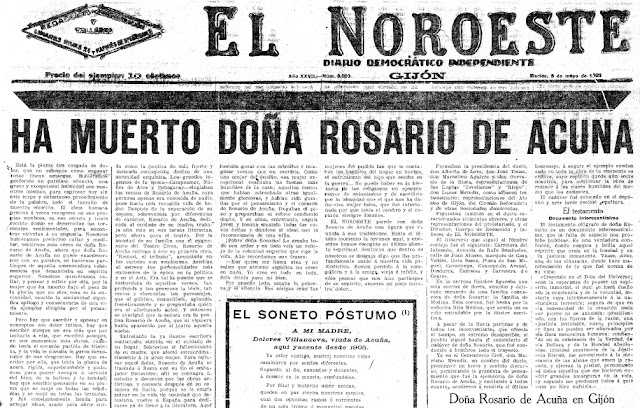

Cuando el director de

El Noroeste, su amigo Antonio Oliveros, se dispone a dar cuenta de la noticia, se le hace saber que la voluntad de la finada es tajante al respecto: «Prohíbo terminantemente todo entierro social, toda invitación, todo anuncio, aviso o noticia ni pública ni privada, ni impresa, ni de palabra, que ponga en conocimiento de la sociedad mi fallecimiento». No fue posible evitar, sin embargo, que la mala nueva se propagara de boca en boca por toda la ciudad y que al día siguiente, una plomiza y lluviosa mañana de domingo, fueran numerosas las personas que acudieron hasta El Cervigón para manifestar su admiración y respeto por quien fuera su ilustre convecina. Cuenta el cronista que «el cadáver, encerrado en un modesto féretro, con arreglo a las disposiciones testamentarias, fue sacado a hombros de obreros, que se disputaban este honroso tributo», y que «a pesar de la lluvia pertinaz y de todos los inconvenientes que ofrecía el tiempo, en extremo desapacible, el pueblo siguió hasta el cementerio el cadáver de doña Rosario que fue conducido a hombros», a lo largo de los varios kilómetros que separan su casa del cementerio civil.

Tras su muerte, llegó el momento de las alabanzas, llegó el momento de los homenajes. Las primeras en movilizarse fueron las integrantes de Fraternidad Cívica (una asociación de mujeres –constituida en 1916 con el objetivo inicial de dignificar el cementerio civil madrileño– que hizo de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, su principal razón de ser). Enteradas de la muerte de doña Rosario, tan solo tardaron unos días en organizar un homenaje en su honor, que tuvo lugar en el ateneo madrileño el día treinta de ese mismo mes de mayo. Poco después envían una carta al alcalde de Gijón solicitando «que se le dé a una calle de la ciudad el nombre de doña Rosario de Acuña». Aunque así se hizo, aunque el plenario del Ayuntamiento aprobó por amplia mayoría dar su nombre al camino que va del Piles a la Providencia, el acuerdo tardó bastante tiempo en hacerse efectivo, por la oposición de quienes consideraban que

la vía de acceso a la ermita no podía llevar el nombre de una hereje (⇑). Menos inconvenientes encontraron en Tarrasa, cuya corporación municipal acordó por unanimidad dar el nombre de la ilustre librepensadora a una de las principales calles de la localidad. En Madrid, su ciudad natal, el acuerdo se tomó en el verano de 1928, momento en el cual los regidores municipales deciden que una de las calles de la denominada colonia Iturbe, construida dos años antes, pasara a denominarse Rosario Acuña, así como suena, sin la preposición «de».

Tiempo después, tras ser proclamada la Segunda República, los callejeros de pueblos, villas y ciudades comenzaron a remozarse, elevando a estos santorales laicos a aquellos personajes que mejor pudieran ejemplificar los valores republicanos. Fue entonces cuando los responsables municipales de Gijón consiguieron que, por fin, la avenida que conduce a la ermita de la Providencia estuviera dedicada a una de sus vecinas más ilustres. Fue entonces cuando

en diversos lugares de España se acordaron de esta incansable luchadora (⇑), y decidieron que su nombre bien podría guiar los pasos de los viandantes de Porcuna, Puertollano, Santander, Sama de Langreo o Pola de Laviana. También en Madrid. Otra vez en Madrid, pues en el mes de mayo de 1931, los nuevos gobernantes municipales decidieron que una de las calles próximas a la Casa de Campo, el hasta entonces denominado paseo de Los jesuitas, tomara el nombre de quien, durante tantos años, había luchado para que la luz de la razón se abriera paso en su querida patria.

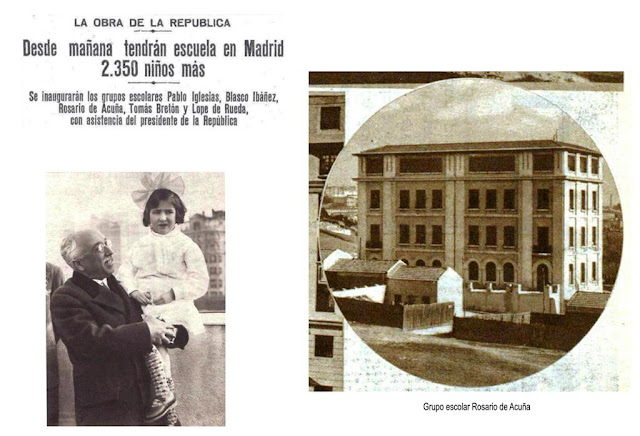

El Gobierno de la República también quiso rendirle público homenaje, y decidió poner su nombre a uno de los dieciocho colegios que se construyeron en Madrid, dentro del ambicioso plan de construcciones escolares, diseñado con el objetivo de paliar la escasez de plazas existentes en los centros públicos. El 11 de febrero de 1933, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, inauguró el

grupo escolar Rosario de Acuña (⇑), situado en el paseo de Extremadura, en la calle España. Para que nada faltara, el día anterior se celebró en el Ateneo de Madrid una velada en su honor, en la que participaron Eduardo Barriobero, diputado del Partido Republicano Democrático Federal por el distrito de Oviedo, y Rodolfo Llopis, diputado del Partido Socialista Obrero Español, que lo era por el de Alicante.

A Regina Lamo Jiménez (la hermana de quien durante treinta y tantos años vivió al lado de doña Rosario, primero como sobrino de su madre, y luego como su propio sobrino), le hemos de adjudicar buena parte del mérito, pues fue ella, en mayor medida que su hermano Carlos, quien

porfió para que su recuerdo no cayera en el olvido (⇑), llamando a cuantas puertas consideró necesario, visitando despachos, enviando cartas y peticiones o dirigiendo el patronato Rosario de Acuña, constituido con el objetivo de servir de soporte, de complementar la actividad educativa, incluso de «atender materialmente» a los alumnos del colegio, con la puesta en marcha de un dispensario infantil de asistencia médica y económica. Todo ello sin menoscabo del enaltecimiento de la mujer que da nombre al grupo escolar, a quien ella se refería como su tía. Será Regina quien también tome la iniciativa en lo que a la divulgación de las obras de doña Rosario se refiere. A finales de los veinte pone en marcha la Editorial Cooperativa Obrera, Publicaciones ECO, que publicará la colección La Novela Blanca, en cuyas dos primeras entregas se reeditan diversos escritos de su admirada amiga. En 1933 se hace cargo de la edición de

Rosario de Acuña en la escuela. Cuentos y versos. Anunciado como «Tomo I», se convierte en tomo único, lo cual parece indicar que las dificultades encontradas frustraron el propósito inicial de aquella empresa. Si por falta de apoyos económicos no fue posible su continuidad en tiempos de paz, mucho menos lo sería durante la larga noche que siguió a los años más sangrientos.

Las autoridades que accedieron al poder por la fuerza de las armas no podían tolerar, de ninguna de las maneras, que siguiera viva la memoria de aquella mujer librepensadora, masona, feminista y republicana. Los vencedores de aquella sangrienta guerra no consentirían, en modo alguno, que hubiera un solo resquicio por el que se colara el recuerdo de quien, como ella hizo, había dedicado buena parte de su vida a luchar contra la jerarquía de aquella Iglesia, que habrá de convertirse en uno de los pilares ideológicos del nuevo Estado. Los ideólogos del naciente régimen no permitirían, en ningún caso, que su ejemplo pudiera distorsionar el modelo de esposa-madre virtuosa, soporte y refugio del varón, que tienen reservado para las mujeres. Ni lo podían tolerar ni lo consintieron:

su nombre se fue cayendo de las calles de pueblos y ciudades (⇑), el madrileño grupo escolar Rosario de Acuña pasó a llamarse San José de Calasanz… Una espesa borrina fue ocultando su recuerdo. El miedo, el silencio y el paso del tiempo acabaron por arrinconar su memoria en el algún recóndito lugar del olvido. Tan eficaz fue el tratamiento empleado, que a finales de los sesenta casi nadie en Gijón sabía quién había sido. Muchos eran los que habitualmente utilizaban su nombre para referirse a un determinado lugar del litoral, pero pocos los que podía decir algo acerca de aquella desconocida mujer.

Lo que no pudieron evitar los guardianes del pensamiento único fue que, a pesar del tiempo transcurrido, hubiera quien consideraba que el testimonio de aquella mujer era tan valioso que bien merecía la pena intentar localizar el eco de su nombre, por muy acallado que estuviera. Tal era el caso de Amaro del Rosal Díaz, un asturiano exiliado en México, que había sido secretario adjunto de la Unión General de Trabajadores en los primeros años treinta y director general de la Caja de Reparaciones durante la Guerra Civil. Desde la lejanía, desde su exilio mexicano, utilizando la correspondencia como principal instrumento y gracias a varios colaboradores que le auxiliaban desde España, del Rosal va recopilando información acerca de aquella mujer que él había tenido la fortuna de conocer poco antes de su muerte, va reuniendo cuanto material tuviera con ella alguna relación, pues —según sus propias palabras— pretendía publicar un libro que pudiera «sacarla del olvido y darla a conocer a la juventud de hoy que tanto necesita de un ideario de libertad, de justicia y de humanismo, que son las tres palabras a las que Rosario de Acuña dedicó su vida...».

Mientras sus colaboradores en Madrid y en Barcelona buscan algunas de sus obras, el escritor Luciano Castañón localiza a una anciana mujer que en Roces rememora su etapa de librepensadora, republicana y amiga de doña Rosario, de la cual conservaba valiosos recuerdos. Cuenta entonces que su padre, que fue quien se la presentó en una conferencia, le mandaba leer todas sus obras. Y debió de leerlas con atención, pues aquella veinteañera se convirtió en

una entusiasta discípula de la librepensadora de El Cervigón (⇑): suscriptora del semanario anticlerical

El Motín, militante del Partido Republicano Federal y, tras la muerte de su admirada amiga, una de las promotoras del Comité Femenino Pro-Rosario de Acuña, que tenía por finalidad enaltecer su memoria. En los años de silencio de la posguerra, no faltaron nunca unas flores en su tumba. El uno de noviembre, aniversario de su nacimiento, y el cinco de mayo, el de su despedida, aquella fosa austera que albergaba los restos de quien habitara la casa de El Cervigón, aparecía coronada por un ramo de flores rojas. Allí habían estado Aquilina y su hermana Rosario, recordando a quien había sido su amiga y maestra.

A pesar de la diferencia de edad, Aquilina había mantenido una estrecha relación con doña Rosario, al menos en los últimos años de su vida. Sentía tanta admiración por ella que durante décadas atesoró recuerdos y más recuerdos hasta convertir su casa en un auténtico relicario: recortes de prensa con algunos de los artículos de su amiga o con escritos a ella dedicados; copias manuscritas que había realizado de algunas de sus poesías; alguna carta; varias fotografías, un ejemplar de

El padre Juan… Toda esta colección de recuerdos le fue entregada en el año 1969 a Amaro del Rosal Díaz, quien la fue incrementando con nuevos materiales: más artículos de prensa, copias mecanografiadas de algunas obras, fotografías de la que había sido su casa…

Aquilina era la última posibilidad, el último eslabón al que se agarraron quienes querían saber algo más, quienes a finales de los sesenta se interesaban por conocer qué había tras aquel nombre, quién era aquella mujer de la cual tan solo quedaba un topónimo en el litoral, una sencilla lápida en el cementerio civil gijonés. Consiguieron localizarla cuando la ancianidad ya nublaba su memoria. Los escritos y los recuerdos que atesoró durante tanto tiempo sirvieron de base al reportaje de Patricio Adúriz, titulado

«Rosario Acuña» (⇑), que el diario gijonés

El Comercio publicó a lo largo de cinco entregas en la primavera de 1969; también documentaron el que Javier Ramos publicó en la revista

Asturias Semanal en octubre de 1973 con el título «Rosario de Acuña: una mujer que se adelantó a su época»; y fueron el soporte en el que se apoyó Luciano Castañón para elaborar su «Aportación a la biografía de Rosario de Acuña».

Gracias al impulso que vino de México, se había logrado evitar que la información atesorada durante tanto tiempo por Aquilina Rodríguez Arbesú se perdiera para siempre. No obstante, aún habrá que esperar hasta la década de los ochenta para constatar nuevos avances, propiciados, sin duda, por la mayor libertad que por entonces se respira en el ambiente. Su nombre ya se asocia con el de una tenaz defensora de los derechos de las mujeres, razón por la cual una sociedad de viudas, la que desde 1978 agrupa a las de quienes murieron por defender los valores republicanos, pasa a denominarse Asociación de Viudas de la República Rosario de Acuña. Es tal el interés por conocer a esta mujer, de quien se dice que fue una infatigable defensora de los más desfavorecidos y una tenaz defensora de la libertad de conciencia, que en un mismo día del año 1980 se programan dos conferencias que la tienen a ella por protagonista: organizada por la Asociación de Vecinos Jovellanos, Luciano Castañón pronuncia en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Asturias la que lleva por título «Algunas referencias de Rosario de Acuña»; Enrique Dosal Quintana, por su parte, habla a los presentes en el Ateneo Jovellanos acerca del testamento de Rosario de Acuña y sus creencias. Es este buen momento para destacar la labor de difusión que por entonces lleva a cabo Luciano Castañón, quien, animado por el eco que despiertan sus entusiasmadas palabras acerca de la vida y obra de doña Rosario, no solo solicita una calle para la ilustre escritora en un artículo publicado en 1982, sino que, por fin, da a conocer en el Boletín del RIDEA su documentado trabajo titulado «Aportación a la biografía de Rosario de Acuña», del que ya se ha hecho mención y en el cual se incluye la transcripción del testamento escrito por su mano, fehaciente testimonio de sus firmes convicciones. Otros trabajos se hacen públicos por entonces complementando la labor de Castañón: la profesora Sara Suárez Solís publica un estudio acerca de

Rienzi el tribuno y el Ateneo Obrero de Gijón realiza una nueva edición de

El padre Juan. Este creciente interés ciudadano por la recuperación de la figura de quien fuera una de las más ilustres vecinas de la ciudad, va a propiciar que en los inicios de 1988 y tras varios meses de negociaciones, el pleno del Ayuntamiento apruebe la compra de la que fuera su casa en El Cervigón, que por entonces se encuentra en estado ruinoso; también que, en el mes de mayo de 1990, se acuerde denominar paseo Rosario de Acuña al tramo que discurre entre el sanatorio Marítimo y la carretera de la Providencia.

A medida que su nombre aparece una y otra vez en la prensa, aumenta el número de personas interesadas en conocer algo más sobre su vida. Es mucho aún lo que se ignora pero, gracias a lo que ya se ha ido contando, va creciendo en la ciudad un halo de simpatía hacia su figura, especialmente entre las mujeres. A propuesta de María José Marqués, responsable de la secretaría del instituto conocido por entonces como «número 9», la comunidad escolar del citado centro escolar aprobará, en el mes de junio de 1994, la presentación formal de una solicitud ante las autoridades competentes, para que su denominación oficial pasara a ser la de

«Instituto Rosario de Acuña» (⇑). Cuatro años más tarde y por iniciativa de Yolanda Cueto, se va a crear en uno de los barrios de la ciudad un coro integrado en su totalidad por voces femeninas, al que decidieron poner el nombre de nuestra protagonista. Las razones de tal elección las explicarían sus responsables tiempo después: «Elegimos a Rosario de Acuña para dar nombre al coro porque fue una mujer luchadora y librepensadora: un ejemplo para nosotras que somos fieles a su memoria». Ella también fue una de las elegidas por María Teresa Álvarez para protagonizar uno de los documentales de la serie Mujeres de la historia, que fue emitido por Televisión Española en el verano de 1998. En cuanto a las publicaciones que vieron la luz en esta década, la de los años noventa, es preciso destacar además otro nombre de mujer, el de María del Carmen Simón Palmer, profesora de Investigación en el Instituto de Lengua Literatura y Antropología, organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella será la responsable de una nueva edición de

Rienzi el tribuno y

El padre Juan, promovida por el Instituto de la Mujer; asimismo, de la obra

Escritoras españolas del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico, en cuyas páginas facilita detallada información sobre el

paradero de un centenar de sus obras (⇑) (bibliotecas donde se encuentran, periódicos o revistas en cuyas páginas se publicaron...). Gracias a la amplia difusión que tienen estos dos trabajos en el ámbito académico, el proceso de recuperación de la figura de doña Rosario, que se había iniciado en Asturias al final de los años sesenta, recibirá un notable impulso: recupera espacio en las historias de la literatura que aparecieron desde entonces, aparece como tema de debate en algunos congresos especializados y se incrementa el número de artículos que se publican sobre ella.

Mi primera lectura de un escrito de Rosario de Acuña tuvo lugar hace ya unos cuantos años, cuando el siglo presente apenas había echado a andar. No lo buscaba, me lo encontré cuando andaba investigando acerca de la escuela neutra de Gijón. Fue en el archivo del padre Patac que se conserva en la biblioteca Jovellanos donde leí

«El ateísmo en las escuelas neutras» (⇑), el texto del discurso que había pronunciado en la ceremonia de inauguración. A medida que lo iba leyendo se me fueron haciendo añicos las cuatro cosas que había oído acerca de aquella mujer. Salí de allí con una copia del discurso en la mano, también con la decidida voluntad de encontrar respuesta a las muchas preguntas que me planteó su lectura. Leí con avidez

Las luces de la ciudad. Biografías gijonesas, de Luis Roda, y

El cuerpo de los vientos. Cuatro literatos gijoneses, de José Bolado, dos libros aparecidos por entonces y que a ella dedicaban una parte de sus páginas. También, todo cuanto se había publicado con anterioridad. Con la lista de Simón Palmer como principal referencia, pedí copias de sus obras a la Biblioteca Nacional y a las de Ciudad Real, Zamora, Santander o León; a sociedades culturales como el Ateneo de Madrid, el Gabinete Literario de Las Palmas o el Ateneu Enciclopedic Popular de Barcelona; al instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, en cuya biblioteca se conservaba alguno de sus dramas. Pasé tardes y tardes rastreando, microficha a microficha, cualquier información con ella relacionada que se hubiera publicado en la prensa asturiana del momento; revisé con atención revistas de Hispanoamérica que estaban depositadas en el Archivo de Indianos de Colombres, en cuyas páginas encontré referencias y alguno de sus escritos; en la biblioteca municipal de Santander pude consultar la edición digitalizada del periódico

El Cantábrico y hacerme así con las copias de una buena relación de poesías y artículos que allí fueron publicadas. En cuanto avanzó la digitalización de la prensa histórica, ya no resultó imprescindible el desplazamiento para realizar la consulta, aunque no por ello la tarea dejó de ser laboriosa, pues en los inicios no todas las cabeceras estaban incluidas en los buscadores. Tal sucedió con la prensa alicantina, de gran interés para conocer todo lo relacionado con su presencia en la ciudad y con la ceremonia de su iniciación en la masonería. La consulta, día a día, de los ejemplares de

La Unión Democrática publicados a lo largo de varios meses de 1886 me permitió obtener

información de interés (⇑) y algunas obras más.

A medida que atesoraba escritos y datos, que llegaban hasta mí las informaciones que había solicitado a distintos archivos, que iba encontrando respuestas a los interrogantes que me había planteado, cobraba sentido la necesidad de abordar, de una vez por todas, un estudio biográfico lo más completo posible. No obstante y ya desde el principio, lo que me interesaba no era tanto el relato de su vida, como el diálogo intenso y abierto que ella estableció con aquella sociedad en la que le tocó vivir. Conocedor de este proyecto, en el año 2004 Francisco Alonso Llano, director por entonces del instituto que en Gijón lleva su nombre, me habló de su intención de publicar un libro sobre Rosario de Acuña, que se habría de entregar a los alumnos al finalizar sus estudios de Bachillerato, y me preguntó si estaba dispuesto. Tuve mis dudas, pues me asaltaba el temor de que este encargo, esta primera entrega de mi investigación, representara una dificultad insalvable de cara a la futura publicación del trabajo que llevaba ya un tiempo preparando. Suponía todo un reto hacer posible este primer e inesperado trabajo sin debilitar ni trastocar la estructura del segundo. El resultado final fue

Rosario de Acuña en Asturias (⇑), un libro centrado en la etapa final de su vida, que se complementaba con la edición de veintinueve de sus escritos que fueron publicados en el diario gijonés

El Noroeste.

Dos años más tarde, a comienzos de 2007, di por terminada la biografía en la que tanto tiempo llevaba trabajando. Se la llevé a Benito García Noriega de KRK Ediciones, con quien ya había publicado dos trabajos anteriores. Fue entonces cuando me enteré del proyecto de edición de las obras reunidas que le había presentado José Bolado. Me habló de que tenían pensado distribuirlas en cuatro volúmenes, agrupadas por géneros. ¡Vaya casualidad!, ambos trabajos fueron a parar casi al mismo tiempo a las manos de la misma persona. De hecho, convivieron en los ordenadores de la editorial durante un periodo indeterminado. Luego siguieron rumbos bien diferentes: las

Obras reunidas (⇑), que iniciaron su publicación a los pocos meses, añadiendo finalmente un nuevo volumen a los cuatro inicialmente proyectados, convirtieron en inviable que la misma editorial se embarcase en la publicación de una nueva obra sobre Rosario de Acuña. Así que no me quedó más remedio que buscar otra alternativa. Tras varios intentos fallidos, tras varios meses de recibir negativas por parte de algunos responsables editoriales, para quienes la figura de doña Rosario les decía más bien poco, en 2009 me uní a otros tres socios para poner en marcha Zahorí Ediciones, una pequeña editorial que, a lo largo de sus cinco años de funcionamiento, publicó treinta obras de temática diversa, entre ellas

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑), que fue presentada públicamente antes de que el año terminara.

A lo largo de sus casi quinientas páginas, el libro intenta dar cumplida cuenta de los hechos más relevantes de su vida, sin olvidar el análisis del escenario en el que se desarrolla y poniendo especial atención al diálogo, continuo y reflexivo, que ella establece con la sociedad en la que vivió. Pero claro, aún hay algunos escritos sin localizar, aún hay algunas líneas de investigación abiertas, y de unos y de otras el libro, una vez publicado, ya no podrá dar cuenta. Esa es la razón por la cual no tardo en tomar la decisión de adentrarme en un ámbito con mayores posibilidades de actualización, también de divulgación, el amplio espacio de la red de redes, de internet. Abro la página

Rosario de Acuña y Villanueva. Vida y obra (⇑) y, algo más tarde,

Rosario de Acuña. Comentarios, el

blog que la complementa (⇑); escribo el capítulo a ella dedicado en el portal

Proyecto Ensayo Hispánico (⇑), que dirige el profesor José Luis Gómez Martínez, catedrático de la Universidad de Georgia; y, cuando se agota la edición en papel, subo su biografía a las plataformas Dialnet y Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en donde se puede consultar libremente su contenido.

La publicación de las

Obras reunidas (⇑) supuso un hito de gran importancia en la recuperación de la palabra de Rosario de Acuña. Gracias al trabajo ímprobo de José Bolado, tenemos al alcance de la mano la mayor parte de los textos que doña Rosario dio a la imprenta a lo largo de casi cincuenta años. Con las

Obras reunidas en formato papel, con su biografía disponible tanto en libro como en formato digital, con las incorporaciones que van apareciendo en la

página web (⇑) de nuevos textos, que Bolado no pudo reunir, con los casi doscientos comentarios publicados en el blog, bien puede afirmarse que aquellas personas interesadas en conocer quién fue doña Rosario cuentan actualmente con la información necesaria. La documentación disponible ha facilitado que en los últimos años hayan visto la luz nuevas publicaciones sobre distintos aspectos de su biografía o de su obra: desde el año 2010 son más de una veintena las que aparecen reseñadas en la bibliografía recogida en la página web. Voy a mencionar aquí a tres de ellas: La primera es

El crimen de la calle de Fuencarral (⇑). Su publicación en el año 2017 supone un buen ejemplo de todo cuanto llevo contado hasta aquí: años y años de seguir indicios, de preguntar aquí y allá, de consultar archivos y bibliotecas, tanto españolas como extranjeras, que en este caso –y no siempre es así–, tuvo un exitoso final que nos permitió rescatar del olvido, de recuperar para el patrimonio colectivo, esta obra suya que ya se daba por perdida. La segunda tiene por protagonista al profesor Sergio Sánchez Collantes, uno de los investigadores más cualificados en lo que respecta a la historia del republicanismo español, también en la relación de las mujeres con el espacio público. Y es ahí, en la confluencia de esos dos campos de estudio, donde se han producido sus reiterados encuentros. «El republicanismo libre de Rosario de Acuña (1850-1923): ni adjetivos, ni dogmas, ni rediles», fue su aportación al libro

Activistas, militantes y propagandistas. Biografías en los márgenes de la cultura republicana (1868-1978), publicado hace poco más de un año. Y con la tercera referencia quiero destacar la importancia que ha tenido el trabajo colectivo en este largo proceso de recuperación. Se trata de

Rosario de Acuña, Hipatia (1850-1923). Emoción y razón (⇑), una obra de reciente aparición que recoge siete estudios inéditos, de siete voces especializadas, que se unen con el objetivo común de contribuir a la divulgación de su valioso testimonio vital. Christine Arkinstall, Ana María Díaz Marcos, Elena Hernández Sandoica, Solange Hibbs-Lissorgues y María José Lacalzada de Mateo, profesoras de las universidades de Aukland, Connecticut, Autónoma de Madrid, Toulousse y Zaragoza respectivamente, analizan desde diferentes perspectivas su rica personalidad, su inspiración filosófica, la espiritualidad de su pensamiento, su universo masónico o su posición feminista en torno a la maternidad. Un análisis de sus poesías líricas, elaborado por Bolado, y el estudio que realizo acerca de las figuras de Acuña y su coetánea Emilia Pardo Bazán, completan este volumen colectivo.

A todas estas obras ya publicadas, habrá que añadir en los próximos días una más, pues la de Rosario de Acuña es

una de las biografías que integran la colección Mujeres en la Historia (⇑) que edita el diario

El País, compartiendo espacio con Isabel de Castilla, Simone de Beauvoir, Victoria Kent, Marie Curie o Cleopatra. Hace unos meses la coordinadora editorial del proyecto se puso en contacto conmigo para encargarme la obra, y será este próximo domingo cuando se ponga a la venta. Es de esperar que, a partir de entonces, se incremente en varios miles de personas el grupo, cada vez más numeroso, de quienes ya conocen quién fue la mujer que hoy aquí nos ha reunido.

Llegados a este punto, no parece arriesgado afirmar que, en el tema que nos ocupa, la situación ha cambiado notablemente. Aunque aún puedan aparecer nuevos documentos, nuevos estudios, nuevas obras; aunque desde hace unos meses cuento con nuevos documentos, con documentación fehaciente que habla de una obra de teatro hasta ahora desconocida que traspapelaron sus editores; de su negativa a aceptar la propuesta para dirigir una revista masónica de nueva creación, que le había formulado el vizconde de Ros, a la sazón Gran Comendador del Gran Oriente Nacional de España. Aunque, como es de desear, se vaya profundizando en todo lo que ya conocemos, creo que, a la vista de todo cuanto se ha contado hasta aquí, bien podemos afirmar que, poco a poco y gracias al esfuerzo de un grupo cada vez más numeroso, estamos consiguiendo, al fin, rescatarla del olvido. Cincuenta años después de que Patricio Adúriz se lamentara de que casi nadie sabía quién era Rosario de Acuña, contamos ahora con la posibilidad de seguir el eco cierto de su historia. Tenemos a nuestra disposición buena parte de su obra, ya sea en papel, en las

Obras reunidas, ya sea en la pantalla, en

Rosario de Acuña. Vida y obra. Dispone de espacio propio en el

Proyecto Ensayo Hispánico (⇑), en la

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (⇑) y en la

Biblioteca Nacional (⇑). Ha recuperado su presencia en los callejeros de las ciudades en las que pasó parte de su vida. Apenas hace unos meses que el Centro Dramático Nacional la ha situado de nuevo en el escenario con el estreno de la obra

Rosario de Acuña. Ráfagas de huracán (⇑). Desde el año 2015 Pinto cuenta con un centro municipal que lleva su nombre, tras haber obtenido el mayor número de votos en una

consulta popular (⇑), que a tal fin organizó el Ayuntamiento de esta localidad donde estuvo avecindada durante varios años. Hace tan solo unos meses que en Madrid, su ciudad natal, el

centro sociocultural (⇑) sito en la calle María del Carmen, en el distrito de La Latina, pasó a denominarse Rosario de Acuña, recuperando así el nombre del colegio ubicado en este mismo edificio y que fue inaugurado por el presidente de la República el 11 de febrero de 1933.

¿Y qué decir de Gijón, la ciudad que ella eligió para que fuera su última morada? Pues creo que en los últimos tiempos ha perdido el protagonismo que tuvo años atrás, cuando aquí se dieron los primeros pasos para recuperar el testimonio vital de quien fue una de sus más ilustres vecinas. Para ejemplo, ahí tenemos su calle y su casa. Resulta que el 11 de mayo de 1990 el Ayuntamiento de Gijón decidió dar el nombre de Rosario de Acuña al tramo que va desde el sanatorio Marítimo a la carretera de la Providencia. La referencia está tomada del libro

Las calles de Gijón de Luis Miguel Piñera, gran conocedor de la historia local, y uno de los integrantes de ese grupo de investigadores que han seguido la estela que en la ciudad dejó doña Rosario, prueba de ello son los artículos que, con menor frecuencia de lo que habría sido deseable, ha escrito sobre ella. Lo que seguramente quien hoy es nuestro anfitrión no pudo siquiera imaginar, cuando nos facilitó el dato, es que fueran pocos, muy pocos, los que en la actualidad conocen la existencia de tal paseo, pues no habiendo ningún cartel, ninguna placa que así lo informe, la mayoría camina por él sin saberlo. En cuanto a la que fuera su vivienda en El Cervigón, ya di cuenta, en un largo escrito publicado hace apenas unos meses en el diario

La Nueva España, de su

preocupante retorno al olvido (⇑). La casa que fue comprada por el Ayuntamiento en los años ochenta, que quiso ser un albergue juvenil y terminó siendo la sede de una escuela taller, se ha convertido en un edificio que lleva tiempo, demasiado tiempo, sin uso conocido. Para intentar remediarlo, para evitar que siguiera siendo tan solo un punto en el litoral, un mojón de referencia, un topónimo más en la costa gijonesa, me atreví a plantear una propuesta en el escrito: que se convirtiese en una casa museo, un lugar en el cual, además de dar a conocer su valioso testimonio vital, se ubicara un centro de documentación del movimiento obrero y/o del movimiento feminista. De las consultas que se efectuaron tras la publicación del escrito a algunos grupos y sociedades, parece que la respuesta más utilizada tenía que ver con la lejanía de la casa. Ciertamente, como bien saben las numerosas personas que a diario caminan por el litoral gijonés, la distancia que separa el Ayuntamiento de aquella casa es de unos 3600 metros, aunque tal parece que desde hace ya algún tiempo, para algunos (y para algunas también), la casa de Rosario de Acuña está tan lejos que no son capaces de verla más que como un punto dibujado en la línea costera.

Dicho lo cual, también he decir que albergo la esperanza de que, tras las elecciones previstas para dentro de unos días, las cosas comiencen a cambiar. Espero y deseo que la nueva corporación municipal encuentre un destino adecuado para esta vivienda que cada Primero de Mayo, en los últimos de su vida, acogía a cuantos trabajadores hasta allí se acercaban para agradecer a aquella mujer su larga lucha por la libertad, su continuo batallar contra las injusticias, su tenaz apoyo a los más desfavorecidos. Espero y deseo que quienes integren el nuevo Ayuntamiento sean capaces de recuperar el protagonismo de tiempos pasados, de aprovechar la excepcional circunstancia que les brinda el calendario para consolidar la recuperación de su valioso testimonio vital e integrarlo en el patrimonio colectivo de la ciudad, pues resulta que casualmente el final de su mandato coincidirá con el centenario de la muerte de esta ejemplar luchadora.

Esperando que así sea, solo me queda agradecerles su presencia y la reconfortante atención con la que han seguido mis palabras.

Muchas gracias

También te pueden interesar

250. ESTACIÓN DE GIJÓN - ROSARIO DE ACUÑA

250. ESTACIÓN DE GIJÓN - ROSARIO DE ACUÑA

Tras anunciar el Gobierno que va a poner nombre de mujer a varias

estaciones de la red ferroviaria, se ha abierto una campaña para

conseguir que la estación de ferrocarril gijonesa pase a denominarse

Rosario de Acuña. Razones no

faltan...

175. La sobrina descarriada

175. La sobrina descarriada

Junto al primo Pedro Manuel, los hermanos Felipe, Antonio y Cristóbal forman un grupo muy bien avenido. Compartían aficiones, inquietudes políticas y proyectos empresariales. Rosario de Acuña, la hija única de Felipe, era la mayor de las

sobrinas...

121. «Una mujer ejemplar», por Ángel Samblancat

121. «Una mujer ejemplar», por Ángel Samblancat

Ya que el partido republicano no le tributa a esta gran mujer el homenaje que le debe, no quiero yo que le falte el mío. Madre, señora, te aseguro que eres más grande que todas las duquesas, que todas las princesas y que todas las

infantas...

100. «La autora de Rienzi», por Josefa Pujol de Collado

100. «La autora de Rienzi», por Josefa Pujol de Collado

Ser la primera mujer en ocupar la tribuna del Ateneo de Madrid, despierta el interés acerca de su vida y obra. La escritora Josefa Pujol, cuyos trabajos literarios aparecieron con cierta regularidad en diversas publicaciones españolas , se apresura a dedicarle este elogioso escrito que aparece

poco...

Rosario de Acuña y Villanueva. VIDA y OBRA (⇑)

© Todos los derechos reservados – Se permite la reproducción total o parcial de los textos siempre que se cite la procedencia

230. Algunas dudas acerca de la autoría

230. Algunas dudas acerca de la autoría 165. Jóvenes y... jóvenes

165. Jóvenes y... jóvenes  114. Ostracismo zaragozano

114. Ostracismo zaragozano 64. «Vais a llevar al porvenir algo mío, el nombre...»

64. «Vais a llevar al porvenir algo mío, el nombre...» 10. La visión de un agustino

10. La visión de un agustino